제왕산 산행 Photo 에세이

(2010. 1. 7(목)/ 구 대관령 고속도로 휴게소→제왕산 →하제민원→원울이재→대관령박물관→주문진/고양시늘푸른산악회 따라/홈 http://cafe.daum.net/greenalpine2030?t__nil_cafemy=item)

*. 대관령(大關嶺) 이야기

나의 2010년 새해 첫 산행지는 강릉의 진산(鎭山)인 대관령(大關嶺)에서 시작되는 제왕산(帝王山)이다.

나의 2010년 새해 첫 산행지는 강릉의 진산(鎭山)인 대관령(大關嶺)에서 시작되는 제왕산(帝王山)이다.

103년만에 새해 첫 출근길에 내린 서울지역에 25.7cm의 폭설을 바라보면서 미안하지만 나는 이 기회에 올겨울에 한 번도 밟아보지 못한 눈을 실컷 밟아보리라 벼르다가 드디어 가는 길이다.

젊어서 강릉을 갈 때는 신설동에서 버스를 타고 대관령을 넘어 13km의 아흔 아홉 구비 길을 내려 갔는데, 지금은 인천서 강릉까지 국토의 동서를 일직선으로 잇는 총거리 234km의 영동고속도로(嶺東高速道路, 고속국도 제50호선)를 통하여 대관령에 왔다.

구름도 쉬어 넘는다는 대관령은 이 부근에서는 설악산 한계령(935m) 다음으로 높은 865m의 높은 고개다.

대관령은 분수령이기도 하다.

대관령에서 강릉 쪽으로 흐르는 물이 오십천으로 강릉을 지나 동해로 흘러가고 평창 쪽으로 흐르는 물은 송천(松川)이 되어 남한강으로 합류된다.

대관령이란 이름은 시대마 다 달랐다.

신라 때에는 대령(大嶺), 고려시대에는 대현(大峴) 또는 굴령(堀嶺)이라 했다.

대관령(大關嶺)이란 이름이 처음 나오는 문헌은 신증여지승람(1530년)에서다.

옛날 이곳 노인들은 대관령을 대굴령이라고 불렀다.

길이 높고 험해서 잘못 오르다가는 대굴대굴 구른다 하여 대굴령이라 하던 것을 한자로 바뀌는 과정에서 대관령(大關嶺)이 되었다는 것이다. 고려시대 굴령(堀嶺)이라 불렀다는 것이 그 증거가 되는 예다.

서울서 강릉까지의 경강로(京江路)를 처음 만든 공로자는 조선 중종 때 강원도 관찰사였던 고형산(高荊山)다.

그러나 병자호란 때 주문진으로 상륙한 적군이 이 도로를 따라 한양으로 쳐들어왔다는 이유로 인종(仁宗)의 분노를 샀지만 훗날 활용도가 높아지면서 무고함을 면했다는 이야기다.

. 대관령 길은 셋이 있다. 구 영동고속도로와 새로 만든 영동고속도로 그리고 대관령 옛길이다.

*. 제왕산(帝王山) 이야기

우리들의 제왕산 등산은 '영동 동해 고속도로 준공기념비'에서부터 시작한다.

들머리에서부터 산을 오르는 등산이 아니라 내려가는 특이한 등산이다. 대관령은 865m인데 제왕산은 830m이어서 그렇다.

이정표를 보니 대관령 남쪽에서는 제일 높다는 '능경봉1.8km/ 제왕산 2.7km/대관령박물관 7.6km/신재생에너지전시관300m'다.

'신재생에너지 전시관'이란 영동고속도로 하행선 휴게소를 개조한 건물로 대관령에 있는 49기의 풍력발전소를 소개하는 전시관이다.

그 규모는 현재 시설만으로도 국내 최대요, 세계 15위를 자랑하는 소양강 댐에서 생산되는 전격의 1/2 정도를 발전하는 모양이다.

그 중 일부가 옛 영동고속도로 휴게소에서 늠름하게 돌아가고 있다.

제왕산 가는 길에 능경봉 갈림길이 나타난다.

제왕산 가는 길에 능경봉 갈림길이 나타난다.

그런데 능경봉(1,123m)은 제왕산(840m)보다 230m나 더 높은 산인데도 제왕산은 산(山)이요, 능경봉은 왜 봉(峰)일까?

상식적으로 우리가 인식하기는' 봉'이란 '산'의 하위개념인데.

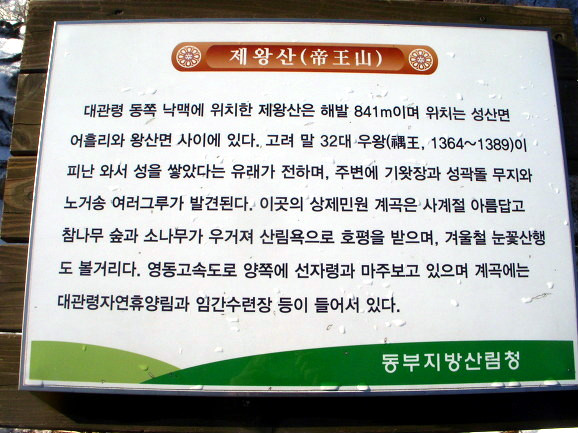

나는 그 이유를 제왕산 오르기 직전에 서있는 제왕산의 전설에서 찾고 싶다.

-고려 말 32대 우왕(禑王)이 이곳으로 쫓겨 와서 성을 쌓았다는 유래가 전하며, 주변에 기왓장과 성곽 돌무지와 노거송 여러 그루가 발견된다.

우왕과 관련하여 '제왕산'이란 이름이 생겼다면 어찌 산 아닌 봉이라 명명할 수 있었겠는가.

제왕산 산행은 선자령과 같이 겨울철의 눈꽃 산행이 볼거리라더니 며칠 전에 내린 폭설은 사놓고 써본 일이 드믄 스피츠(발토시)를 해야 할 정도로 길이 무릎을 넘게 눈이 쌓여 있었지만, 그 눈은 나무에 착 달라붙는 습설(濕雪)이 아닌 건설(乾雪)이어서 설화(雪花)는 생각보다는 아름답지 않았다.

제왕산 가는 길의 멋은 건너편의 눈 덮인 선자령 능선과 그 능선의 대관령의 풍력발전소의 그 멋진 관경을 보는 것이다.

게다가 굽어보는 동해와 강릉 방면의 경치다. 그 중에 경포호, 오죽헌 그리고 주문진이 있을 것이다. 그 조망을 위해서 제1, 제2의 멋진 전망대가 있다.

나는 강릉과 특별한 인연을 갖고 산다.

20대 후반인 꽃다운 청춘 시절 3년 동안을 강릉상고에서 근무하였기 때문이다.

강릉지방은 대관령 높은 봉이 가로 막고 있어서 영동 인재가 다 모인 데다가 인문고가 생기기 전이어서 그 고장 수재들의 진학지도를 하고 있을 때였다.

강릉지방은 대관령 높은 봉이 가로 막고 있어서 영동 인재가 다 모인 데다가 인문고가 생기기 전이어서 그 고장 수재들의 진학지도를 하고 있을 때였다.

총각시절이었으니 어찌 낭만이 없겠는가.

그러나 비밀이 없는 사람은 재산이 없는 사람과 같다 하니 그 이야기는 생략하련다.

오늘은 쫓기는 산행이 아닌 점이 여느 산행보다 좋았다.

대관령휴게소에서부터 힘든 오름길이 아닌 내림길이었던 것이 그 하나요, 또 한 가지는 함께 간 산악회 젊은 회원들이 점심 겸 술자리를 일찌감치 벌이는 바람에 이를 지나쳐서 넉넉한 산행을 할 수가 있었다.

그래도 내 체력으로는 아내가 정성껏 싸준 도시락을 먹을 여유를 주지 않았다.

삿갓바위를 모르는 사이 지나치고 솟대바위를 지난다.

솟대란 '1. 농가에서 섣달 무렵 새해의 풍년을 바라는 뜻으로 볍씨를 주머니에 넣어 높이 달아매는 장대 2.마을 수호신 및 경계의 상징으로 마을 입구에 세운 장대로 그 끝에 나무로 만든 새을 붙인다. 3.솟대쟁이가 탈을 쓰고 올라가 재주를 부리는 장대'인데 제왕솟대바위는 2에 해당하는 것 같다.

제왕산에도 지리산 제석봉에서 보던 고사목(枯死木)이 있다.

대관령의 연 평균 기온은 6.1C⁰로 9월이면 서리가 내리고 얼음이 언다는 추위 탓일까.

동해에서 불어오는 습기찬 바람과 서쪽에서 불어오는 바람이 마주쳐서 눈이 많이 내리는 고장이서 그런가.

그러나 죽어서도 저렇게 품위를 잃지 않고 저리도 멋지고 우아한 자태를 보여주는 나무가 부럽다.

드디어 정상이다. 정상에는 10여 명의 선착 객들이 정상석을 둘러싸고 커피를 나누어 마시는 바람에 가신이 사진 한 장을 찍고 떠날 수밖에 없었다.

제왕산 정상부터 큰길이 나오는 1.7km는 위험한 급경사의 내리막길이었다. 그 임도에는 약 비상구급함과 대관령박물관 3.8km이라는 이정표가 있고 거기서부터도 다시 내리막길이었다.

그렇게 지루한 길이 계속되더니 반가운 계곡이 나타난다.

하산할 때 계곡물 소리는 즐거운 노래 같다.

낮에 보는 산은 천국과 같더니

밤에 보는 세상은 무릉도원이다.

계류 따라 귀가길도

행복한 산속의 하루여!.

*. 대관령 옛길

계곡에는 바위도 눈을 머리에 이고 있었고 뻥 뚫린 눈 덮인 계류에는 맑고 검은 냇물이 흐르고 있다.

그 계류 중에 커다란 얼음덩이가 있다. 꽁꽁 얼어붙은 제왕폭포(帝王瀑布)였다.

거기서 조금 내려온 곳에 계곡을 가로지르는 다리 제왕(帝王橋)가 있다.

그 2.8km에 걸친계곡 상류가 상민제원(上民濟院)이다.

거기서 조금 더 내려온 곳에 초소와

'←하제민원1.2km/←대관령박물관2.6km/제왕산2.8km↑'라는 이정표가 있다 .

이 길이 제왕산의 북쪽 사면의 계류를 따라 강릉과 영서 지방을 연결하는 대관령옛길이었다.

강릉 지방의 상인들이 해산물을 지고 영서지방을 향해 넘던 고개요, 평창 지역 장사꾼들이 토산물을 지고 영동지방을 향하던 고개다.

이 길은 나라님께 진상품을 싣고 짐꾼이나 가마꾼들이 가던고개이기도 했다. 겨울에 눈이 내리는 날이면 그 눈을 답설꾼이 그 눈을 밟아 주던 고개다.

이 대관령 옛길은 한국의 아름다운 길 100선 길 중의 하나인 길이다. 이 길 중간 중간에 있던 조선 시대의 숙박시설이 상제민원과 하제민원이었다.

옛길은 하제민원에서 대관령의 국사성황당까지의 212km의 길을 말한다.

그 길 절반 거리에 반정이란 곳이 있고 거기에 '

대관령옛길' 비가 있다. 반정이란 그 옛길의 절반이 되는 위치에 있는 곳이라 하여 半程(반정)이라는 이름을 얻은 것이다.

그 반정에는 '기관 이병화 유혜불망기(記官李秉華遺惠不忘記)' 비가 있다.

- 이 비는 순조 때에 대관령 근처에 살던 어흘리 주민과 이곳을 오가던 장사꾼이 기관 이병화의 선생을 기리기 위하여 건립한 것으로 추정된다.

'임영지'에 의하면 기관 이병화는 인정이 많은 하급 향리로서 당시 대관령은 길이 험준하고 왕래가 빈번하나 인가가 없었다. 그래서 겨울이면 얼어 죽는 사람이 많았다. 이를 근심하던 나머지 반정에 주막을 짓고 어려운 나그네에게 침식을 제공한 자원봉사자가 이병화씨였다.

하제민원으로 가다 보면 '옛 선비들이 쉬어가는 옛길 주막' 이 그 흔적이라고 볼 수 있겠다.

하제민원을 지나 가다 보면 '대관령자연휴양림/대관령박물관' 이라는 이정표가 고개 갈림길 길목에 있다. 대관령박물관 가는 길의 고개 원울이재(員泣峴)에는 멋진 나뭇조각에 다음과 같은 전설을 말하고 있다.

-

이곳은 조선시대 강릉에 근무했던 부사(고을의 원님)가 부임할 때에 울었고 떠날 때에 울었다는 고개라 하여 원울이재라 한다.

부임하여 올 때에는 한양에서 600여리나 떨어진 멀고도 먼 지방관으로 발령을 받은 자신을 한탄하면서 울었고, 임지를 마치고 떠날 때에는 그동안 정이 들었던 백성의 인정을 못 잊어 울며 넘던 고개다.

그러나 나는 이 원울음재를 웃으면서 넘고 있다.

온화한 날씨에 온 종일 무릎까지 쌓인 눈길을 유감없이 온종일 밟으며, 처음 오는 제왕산에서 새해 첫 등산을 무사히 마친 즐거움이었지만, 그보다 강릉은 동해 가에 있는 도시라 저녁에는 주문진횟집에 회(膾)를 예약하여 놓았기 때문이다.

금강산도 식후경(金鋼山食後景)이라 하였는데, 제왕산경은 등산후식(帝王山景登山後食)로구나 해서였다. 그동안 술꾼인 나의 감불청고소원(敢不請固所願)이 회(膾)가 아니었던가.

그래서 대관령박물관도 겉으로 그 멋진 얼음 덮힌 분수나 보고 지나친다